こんにちは、すだおです。

「新QC7つ道具」品質管理部門を経験した人は知っていると思います。

いきなりですが質問です。

他の部門にこのツールを展開できていますでしょうか。

- 展開しないで良い

- 他部門に展開する必要があるの?

なんて思った人に向けて解説します。

- 新QC7つ道具について

- 他の部門に展開すべき理由

- 新QC7つ道具の特徴

新QC7つ道具とは

新QC7つ道具とは、次の7つのツールのことをいい、基本的には言語データを分析するツールです。

- 親和図法

- 関連図法

- 系統図法

- マトリックス図法

- アロー・ダイヤグラム法

- PDPC法

- マトリックス・データ管理法

品質管理部門以外が使う?

新QC7つ道具とはQCと名前に入っているので、品質管理部門以外の方は関係ないと思われているかもしれませんが、品質管理部門以外の方が活用する機会の多い便利ツールです。

新QC7つ道具は、事務・販売・営業・サービス等で使われる、数値ではない言語で表現されたデータを分析ができるよ

ではなぜ品質管理部門以外で使うことが多いのに「新QC7つ道具」というのでしょう

それは・・・

品質とは「経営品質」「営業品質」「企画品質」「開発品質」「サービス品質」…

とすべての部門が管理すべき事です。

なので、「QC」という言葉が名前に入っています。

それぞれの特徴

7つ道具には何があるか、何に使うのかを確認したところで、それぞれの特徴を解説していきます。

親和図法

未来の問題や未経験分野での問題等、はっきりしない問題の構造を明らかにします。

事実や意見、アイデア等を集め、言語データとして親和性(よく親しみ合う性質)にて分類し、問題の構造を明らかにするツールです。

使い方

- テーマを決める(具体的に文章で)

- ブレーンストーミングなどで言語データを集める

- 言語データを1カード1情報として、具体的に文章化する

- 数枚ずつカード合わせをする。(文章の意味の近さで合わせる)

- 合わせたカードの意味を1文章に要約し、見出しを作る

- ③〜⑤を繰り返す

- 図解化する

連関図法

原因と結果、目的と手段などが絡み合った問題に対し、因果関係や要因相互の関係を明らかにすることで問題を解決していくツールです。

論理的に関係をつなぐことで、主要原因や対策方法を見つけることができます。

私は、なぜなぜ分析の補助ツールと思って使っています。

使い方

- テーマを決め、中央に記載

- テーマの一次要因を考えてカード化する 一次要因は複数作成する。

- 一次要因をテーマの周辺に配置して、テーマと矢印でつなぐ

- 出てきた一次要因を結果として、二次要因を考えカードし一次要因と矢印でつなぐ

(②③を繰り返すイメージ) - 三次、四次と深堀を続け、カード間の因果関係や他に漏れなどはないか確認する

- 主要な原因を見つけ対策を打つ

系統図法

目的を達成するためにアイデアを出しながら、ロジックツリーに落とし込むツールです。

目的から手段を展開していくので、最適な手段を見つけることができます。

タスクの細分化が出来るので、行動に移しやすくなります。

使い方

- 目的を記載する

- 目的を実行するための1次手段を記載

- 1次手段を目的と考え、実行するための2次手段を記載

- ②③を繰り返し、実践レベルまで手段を展開する

- 実行する

マトリックス図法

2つ以上の要素の関係を調べる時に用いるツールです。

全体の関係を正確につかんだり、問題が何処にあるかを探したりできます。

使い方

- 行と列に比べたい要素を羅列する

- 要素同士の関係を交わる部分に記載する (◯✕△や数字で表現するとわかりやすい)

- 弱点や強みを理解し、改善や営業に繋げる

工場を選定するのであれば、このように工場の特徴を図に表したり

営業が、自社商品の特徴を他社と比較して表すこともできます。

アロー・ダイヤグラム法

効率的な日程計画の作成、計画の進捗管理を行うツールです。

計画を推進するのに必要な作業の順序を矢印を用いて図で表し、日程管理上の重要な経路を明らかにします。

使い方

- 目的達成までのタスクを書き出す

- タスクにかかる時間と先行しなければいけない作業を確認する

- タスクとタスクを繋げていく始まりとタスク完了段階は◯(ノード)で示す

- 最後の◯(ノード)をまとめる

- 始まりとタスク完了が重複している作業は点線矢印で分割する

- 同じ作業を1つにまとめる

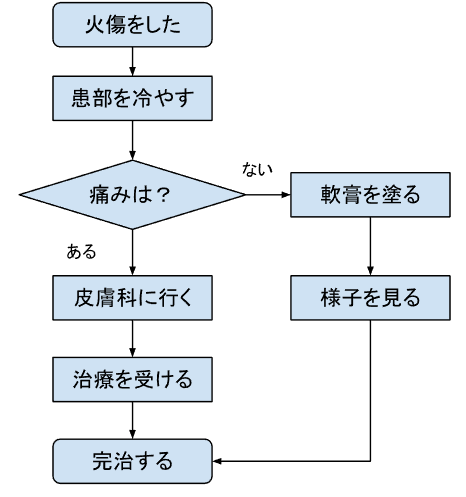

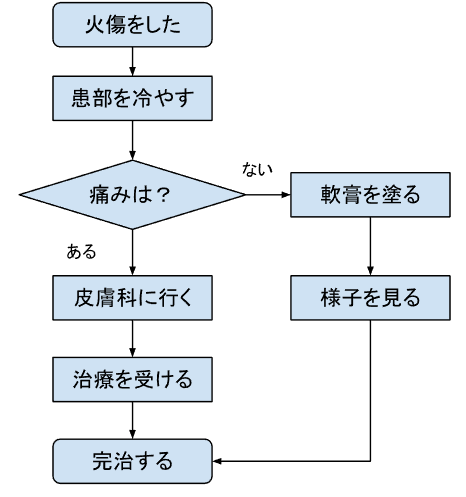

PDPC法

予測できる事態に対して予め対応策を検討し、望ましい結果に導くためのツールです。

クレームや問い合わせ対応などで焦ることなく対応する指針となります。

フローチャートと書き方は同じです。

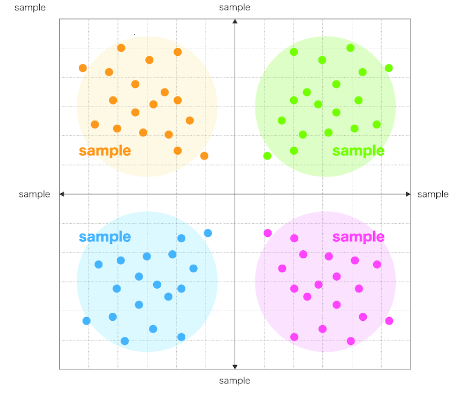

マトリックス・データ管理法

マトリックス図における要素間の関連を計算によって整理するツールです。

新QC7つ道具でただ1つの数値データを解析するツールなんだ

散布図みたいな形だよ

使い方

- 要素を定量化する

- 2つの成分を縦軸と横軸で表す

- 定量化した要素を表の中に点で書き込む

- 2つの成分の相関関係や要素ごとの評価を行う

まとめ

新QC7つ道具は言語データを扱うので、どうしても曖昧になり、解釈も人によって異なってしまう場合があります。

推測が混じったり、事実からずれてしまうことを注意することがポイントとなります。

「現場」「現物」「現実」三現主義で分析することに注意しましょう。

新QC7つ道具は2つ以上のツールを組み合わせることで、更に力を発揮します。

例えば、親和図法で問題を洗い出し、連関図法で原因を追求、そして特性要因図で更に深堀するみたいな使い方があります。

問題解決に向けて改善活動を進める中で、それぞれの段階で有効なツールを臨機応変に使っていくのが活用のポイントになります。

冒頭でも書いたとおり、品質管理部門以外の部門にこれらのツールを展開することが、会社全体の改善活動につながります。

難しいことを言いますが、他部門に紹介した上で、トップにアプローチし、トップダウンでこういったツールを使うように指示をしてもらえるようになれば最高かと思います。

コメント