こんにちは、すだおです。

「QC7つ道具」品質管理を経験した人は、一度は聞いたことのあるワードです。

- QC7つ道具と層別

- 7つ道具、層別それぞれの特徴

標準化できていない中小企業であれば特に、意識していないと蔑ろにしてしまうツール。

でも、品質管理にとって使わないともったいない、なくてはならない存在です。

今回はそんなQC7つ道具について解説していきます。

QC7つ道具と層別とは

QC7つ道具という言葉を初めて聞いた人は「ドラえもんみたい?」なんて思ったり…

ちょっとふざけた名前に聞こえなくもないですよね。

でも、職場での問題解決や課題達成に欠かせないとても便利なツールなんです!

QC7つ道具とは

QC7つ道具とは、次の7つのツールのことをいい、基本的には数値データを図に整理して解析するツール。

- グラフ

- チェックシート

- パレート図

- 特性要因図

- ヒストグラム

- 散布図

- 管理図

それにプラスして層別が存在します。

層別に関しては、7つ道具の中に入れたり、分けたり人によって表現が違います。

中に入れる場合は、グラフと散布図を一緒にしているケースが多いです。

それぞれの特徴

7つ道具には何があるか確認したところで、それぞれの特徴を解説していきます。

層別

データを取るときや分析するときの基本の考え方になります。

データの共通点や特徴等に着目して、同じ共通点や特徴を持つグループに分けること。

「分ける、比べる、違いを見つける」ぐらいに思っておいてもらえればOKです。

種類や色、大きさ、時間などなんでも分けることができます。

「これとこれ比べて見よう」なんて話し合いで色んな意見を出し合うと気づかなかったことに気付けることも。

グラフ

数値データを図形に表して、大きさや割合を比較、時間の経過に対する変化等をわかりやすく可視化させたものをグラフと言います。

可視化というところがポイントです。

説得するのに便利ですのでプレゼン等で品質管理以外の業務でもよく使うツールです。

代表的なグラフを紹介します。

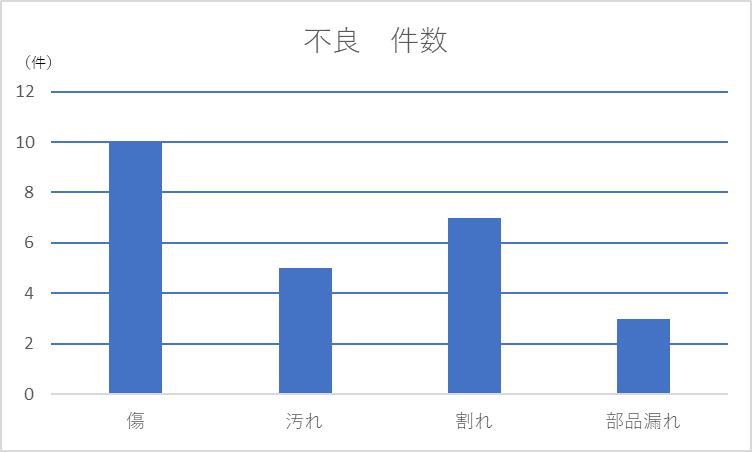

①棒グラフ

数値の大小を比較するのに用います。

小学生の頃、方眼紙のマスに色を塗って作りましたよね。

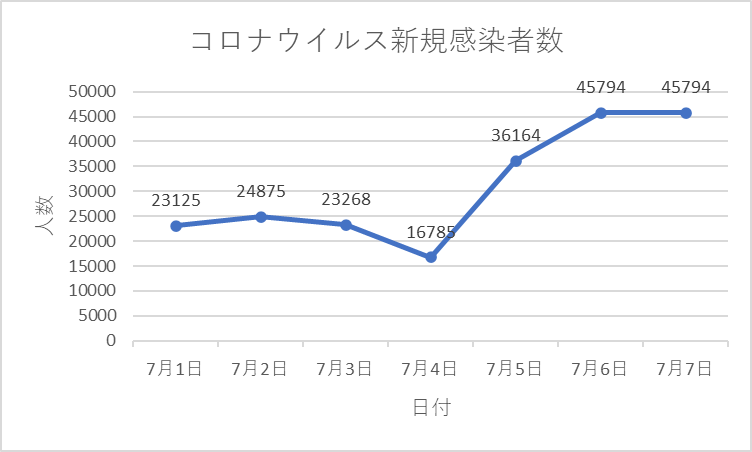

②折れ線グラフ

数値の時間的な変化や傾向を見るときに使います。

新型コロナウイルスの感染者数の報道でよく見ましたよね。

数値(感染者数)時間(日付)

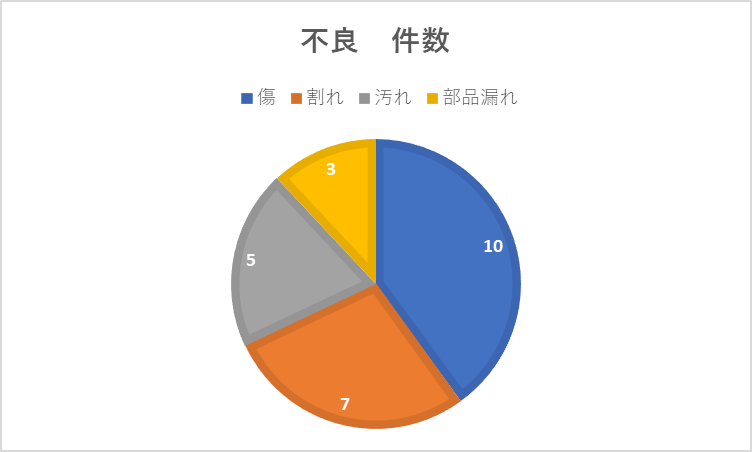

③円グラフ

項目ごとの構成割合を見るときに使います。

家計簿アプリでもよく使われているグラフです。

他にもグラフはたくさんあります。

何を伝えたいか、目的に合わせてグラフを使い分けてください。

軸を分けてグラフを組み合わせたり、イラストを入れることで無限に広がる使い方。

チェックシート

必要な項目や図などが記された用紙にチェックを入れるだけで簡単に記録が可能

調査項目を前もって記入しておくことで、抜けなく手順よく検査などが出来るツールです。

お店のトイレに掃除のチェックシートが貼られているのを見たことありますよね。

あれです。

「タスク管理ツール導入のメリットとおすすめツール7選」で紹介した

『google keep』や『google ToDoリスト』にチェックボックスの機能があります。

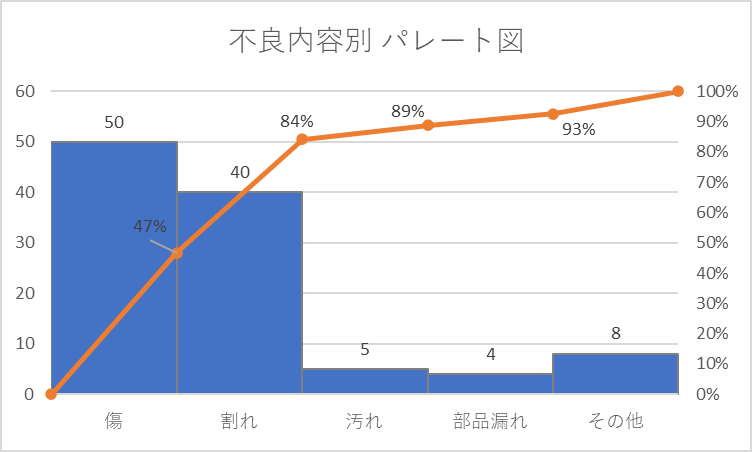

パレート図

不良率を下げたいときなど、どの問題に集中して改善活動に取り組めばいいかなど判断する際に有効なツールです。

手順としてはまず、不具合の件数や損失金額、作業時間などを分類項目に層別します。

データの頻度を棒グラフ

累積比率を折れ線グラフ

で表したものをパレート図と言います。

上の2つに比べると馴染みがない感じですよね。

在庫管理の最適化に使われるABC分析と基本的には同じ考え方になります。

円グラフと同じじゃないのという声もありますが、それは違います。

円グラフ→視覚的に割合が読み取れるが、値が比べにくい

パレート図→割合と特性値が同時に読み取りやすい

円グラフのほうが作るのは楽なので、

状況に応じて使い分けよう!

家計簿などに使用することで支出を減らすためのヒントになるかと思います。

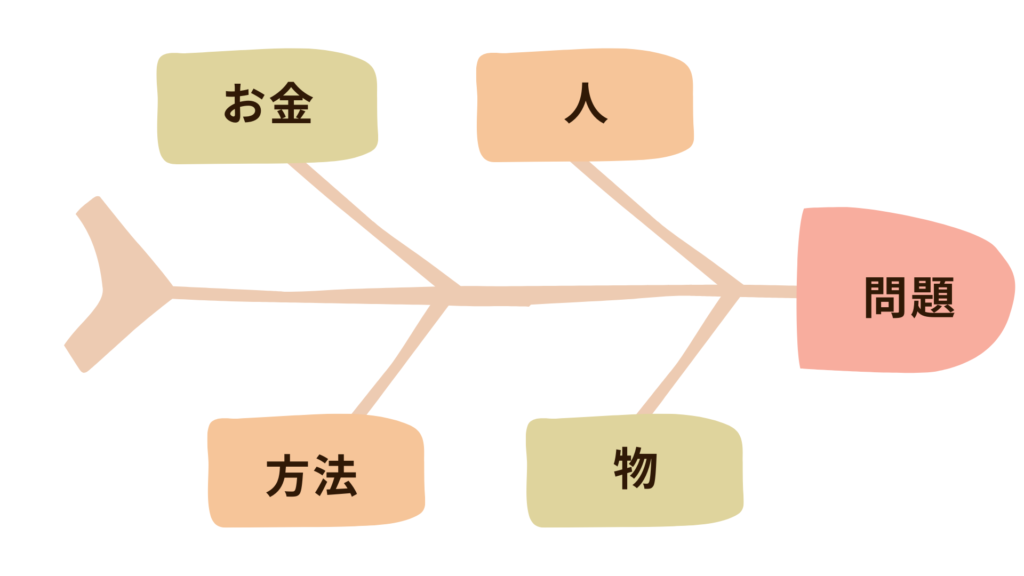

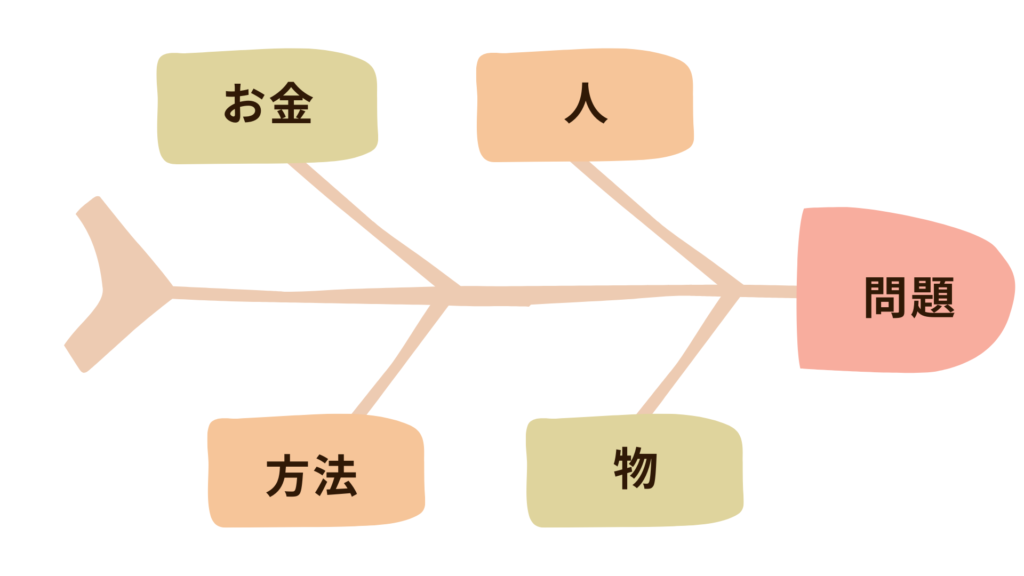

特性要因図

特性の結果と原因の関係を系統的に表した図で、主要要因を明らかにしてその対策を打つ際、使えるツールです。

「話し合いの道具」ともいわれ、職場の問題改善の要因を整理するときに用いられます。

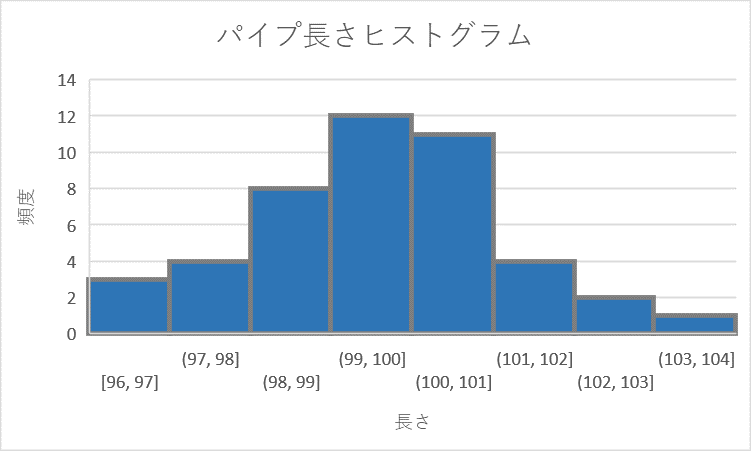

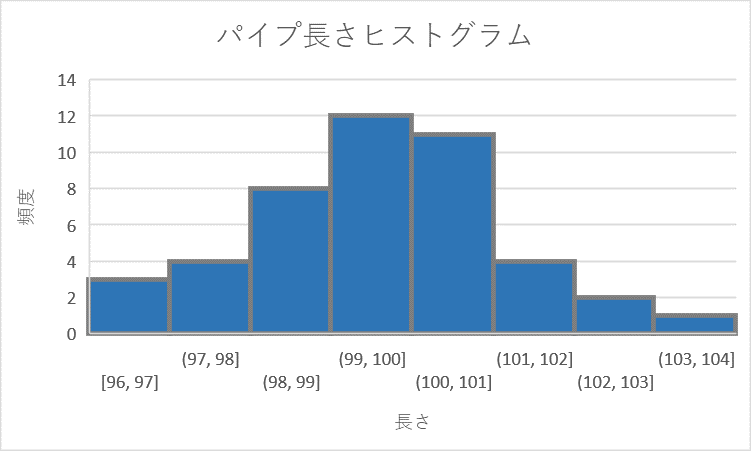

ヒストグラム

同じ条件で作ったものでも、サイズ等の品質特性値にはバラツキが生じます。

そのバラツキについて正常か異常かを判断する際に用いるツールです。

身近なところで言うと、少子高齢化のニュースでよく見る、人口ピラミッドも年代で分けたヒストグラムの一種です。

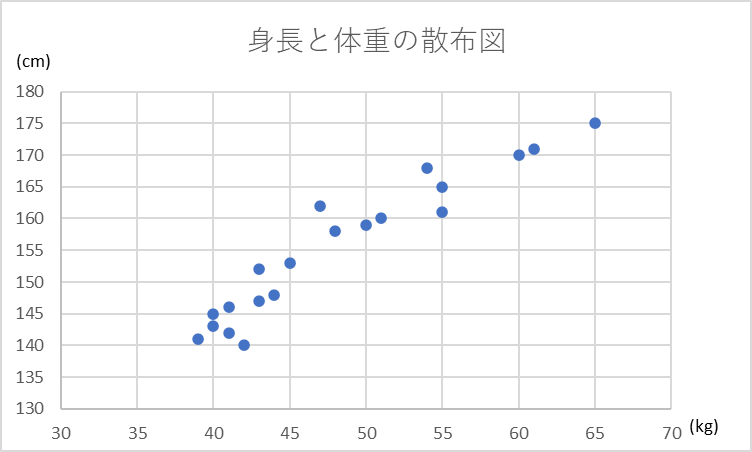

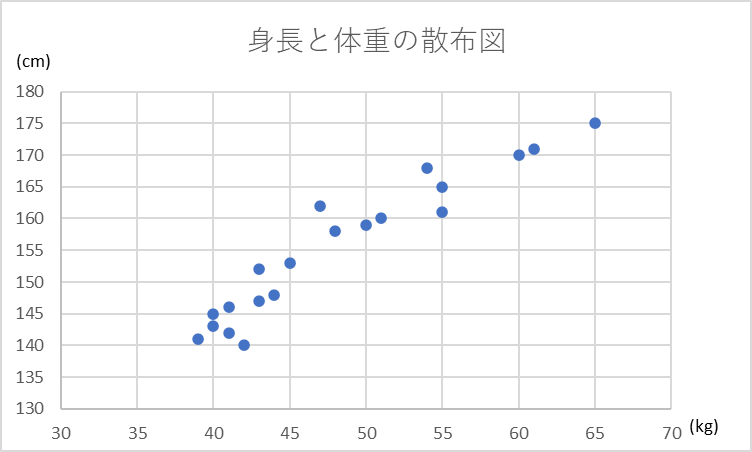

散布図

物事には何かと何かが関係していることがあります。

相関関係を見るときに使うツールです。

例えば、身長と体重の相関関係があることは感覚的に皆さん知っているかと思います。

「身長が高くなると体重が重くなる」このような対象になったデータをグラフ用紙に点で表したものとなります。

点のバラツキ方を見て相関があるかないかを判断します。

上の図では、身長が高くなれば体重が重くなることが見えるので正の相関

点を楕円で囲ったときに右上がりの形状になれば正の相関

左上がりの形状になれば負の相関

と覚えておけば良いと思います。

負の相関の例:気温と上着を着る人の数

点がばらばらの場合は“相関がない”と言います。

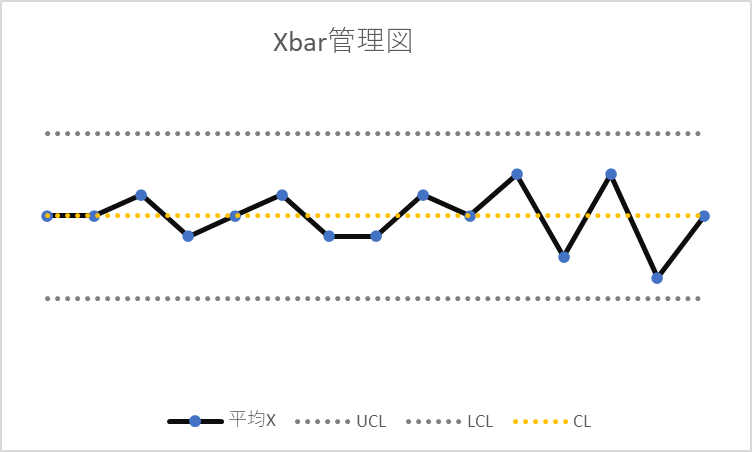

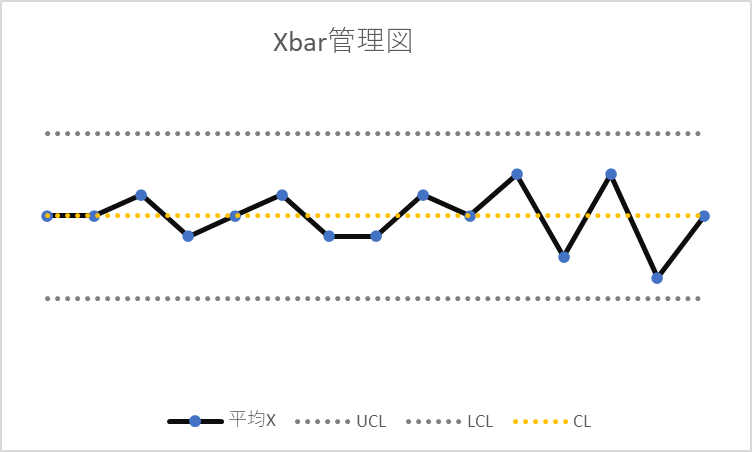

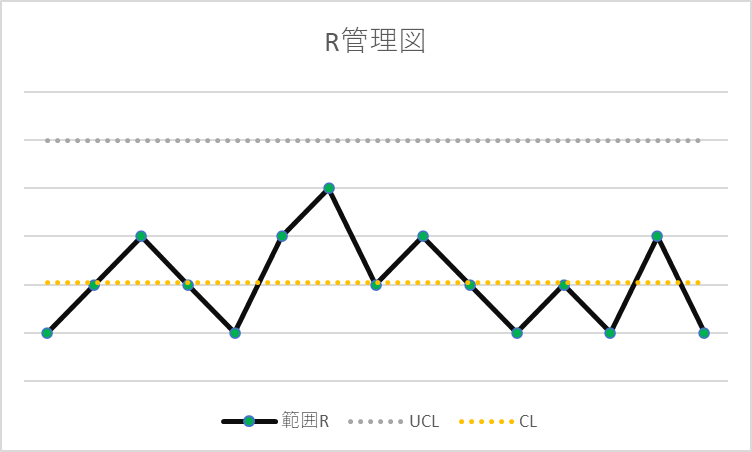

管理図

工程が安定しているかの確認、工程を安定な状態に保つために用いる管理限界線の入った折れ線グラフを言います。

簡単に言うと、「基準の線を超えちゃったら原因を調べて対策しましょう!」

と改善活動のきっかけを作れる良いツールです。

まとめ

QC7つ道具は日常的に使うことで、力を発揮します。

品質管理活動で使っていないのであれば、どんどん活用していきましょう。

「QC7つ道具は使えない」なんて言葉も聞く機会がありますが、とりあえず使ってみるのはどうでしょうか。

使った上で、使えないと判断するのは良いと思います。

しかしネット記事などで書いていたからという理由で使っていないのであれば、もったいないなと私は感じます。

Excelや分析ツールの発達で活用も簡単になっていますので昔に比べると導入も簡単です。

可視化させるというのは、人にわかりやすく伝えるのが目的です。

ということは、目を惹かないと意味がありません。

ちょっとふざけたイラストや企業キャラクターを入れてみるなど、色々挑戦してみてください。

そうすることで、見てもらえないや仕入先工場への導入のきっかけになったりすると思います。

コメント